Quand la fiction fait l’évènement en passant pour le réel : retour, sous forme de feuilleton, sur près d’un siècle de faux-semblants radiophoniques. Les trois premiers épisodes étaient pleins d’exclamations horrifiées et de rires tonitruants. Dans ce quatrième épisode, un certain calme trompeur : le faux-semblant opère une mutation. Pour en rendre compte, nous revenons sur le genre des reconstitutions historiques, puis nous évoquons une pièce de 1969, L’attentat en direct de Claude Ollier.

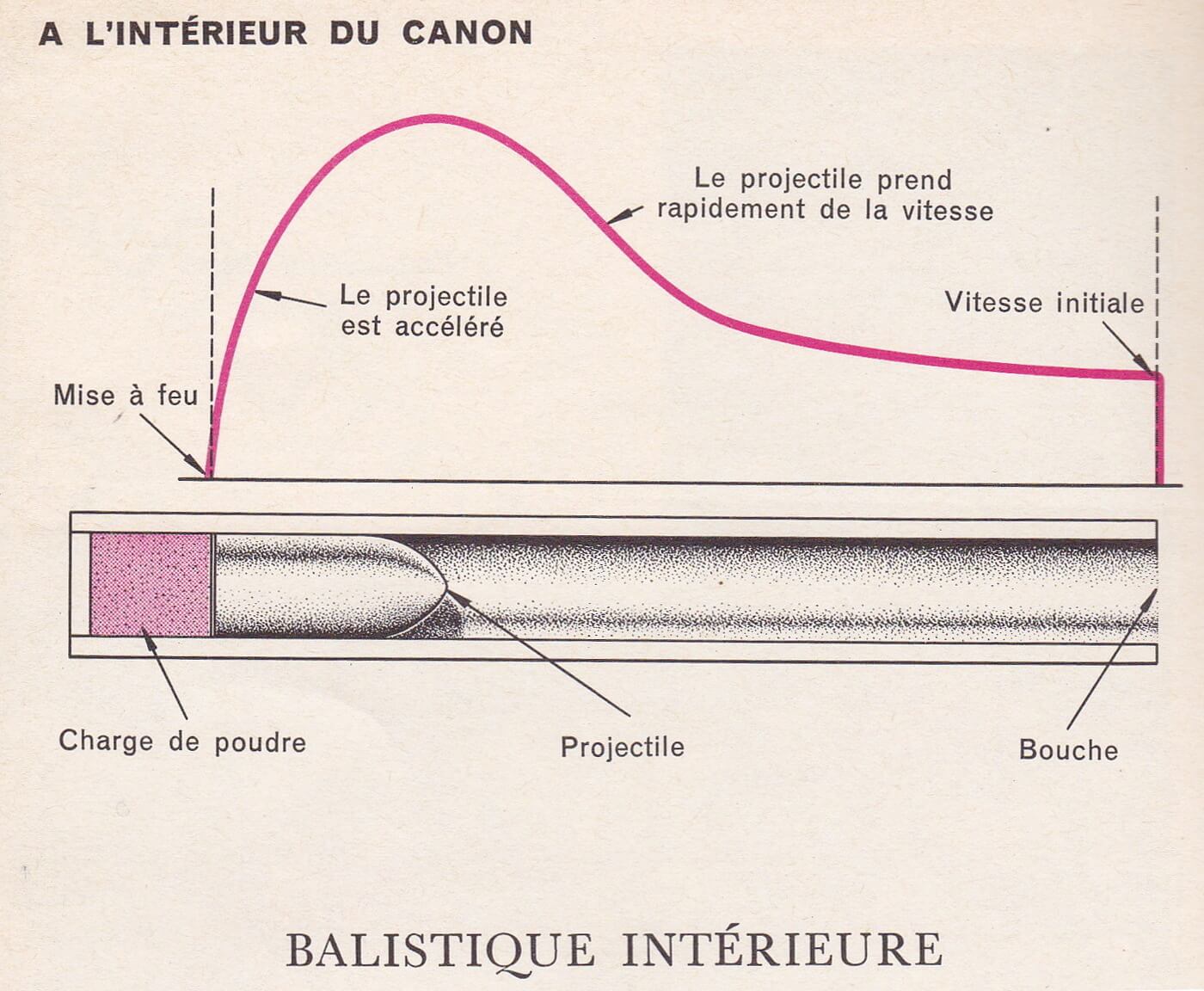

Sciences du monde n°67, « La Balistique », septembre 1969, p. 32.

Passées la guerre et l’immédiat après-guerre, que l’on scrute outre-Atlantique, en Asie ou sur le vieux continent, les sources semblent se tarir : point de panique spectaculaire, nulle hystérie radiophonique, aucun scandale médiatique. Le faux-semblant aurait-il disparu ? Il est plus certainement en train de muer, d’abord en se banalisant, ensuite en donnant naissance à plusieurs genres institués. La Guerre des mondes du Mercury Theatre on the Air continue de faire des émules et ses imitations parviennent encore à occasionner quelques sueurs froides : le 10 février 1968, par exemple, en pleine guerre du Viêt Nam, plusieurs dizaines d’étudiants et étudiantes de l’université de McGill au Canada croient la troisième Guerre Mondiale arrivée, la radio du campus ayant entrepris d’actualiser la fiction de 1938 à travers la mise en scène d’une attaque nucléaire des États-Unis à Hanoi1. On pourrait faire le récit de chacune de ces reprises : les folklores locaux, la magie amusante de la terreur imaginaire, la portée politique ou divertissante, le combat rituel entre la presse et la FM… Mais il sera sans doute plus instructif de chercher à comprendre pourquoi aucun faux-semblant d’envergure ne paraît s’inventer à partir de la seconde moitié du 20e siècle. « Songez que nous faisions nos premiers pas à la radio et que tous les auditeurs eux aussi étaient des débutants. » disait Gabriel Germinet à propos de son reportage fictionnel de 1924, Great Guignol. Une trentaine d’années après la naissance de la radio, le public comme les auteurs et autrices se sont pour ainsi dire professionnalisé·es : si le faux reportage ne surprend plus, s’il ne ressort plus parmi les autres productions, c’est sans doute qu’on l’écoute d’une oreille plus avertie, savante de quelques hauts faits ou ratés mémorables, accoutumée aux désormais traditionnels poissons d’avril médiatiques, connaisseuse des langages et des formats de la radio – et aussi qu’on le façonne dans un tout autre esprit.

Il nous faut ici faire quelques pas en arrière dans notre chronologie, pour reprendre le fil d’un autre genre radiophonique : celui des reconstitutions. Sans connaître leur histoire, impossible de comprendre l’évolution des faux-semblants, et notamment celui dont nous parlerons juste après : la mise en scène de l’assassinat d’un amiral au beau milieu d’une diffusion en direct. Nous avions jusqu’ici navigué dans la fiction (voire la science-fiction) réaliste, nous allons maintenant évoquer des pièces où le réel fut théâtralisé. Le mouvement est donc inverse : ce n’est plus la fiction qui prend la forme du réel pour créer un effet de leurre, c’est le réel qui prend la forme de la fiction pour créer un effet d’authenticité. Si les premières pièces se situent franchement dans une pratique ou dans l’autre, à compter de la seconde moitié du 20e siècle, les codes vont s’entremêler de façon moins binaire.

À l’époque de La Guerre des mondes, la frontière entre reportage et fiction avait déjà été rendue poreuse par les actualités dramatisées, autrement dit des mises en scène radiophoniques des grands évènements nationaux ou mondiaux. L’idée en avait été trouvée par un certain Fred Smith, l’un des tous premiers auteurs de fictions radiophoniques aux États-Unis, qui travaillait pour WLW, une radio de Cincinnati, dans l’Ohio. Il y avait inauguré, en 1928, des bulletins d’information de dix minutes sous forme de revue de presse, le magazine Time le rémunérant en toute simplicité pour prononcer son titre trois fois par émission. En 1929, Smith eut l’idée de renouveler ses bulletins en mettant les actualités en scène : l’émission durait cinq minutes et s’appelait, littéralement, Newsacting.

Le 6 mars 1931, toujours sous la houlette de Fred Smith, depuis devenu salarié du Time, et de Roy Larsen, l’un des dirigeants du magazine, Newsacting céda la place à un autre programme du réseau CBS, qui instituerait définitivement le genre : The March of Time. Son titre signifiait « la marche du temps » et, plus pragmatiquement, « la marche du Time ». Une demi-heure hebdomadaire d’informations « reconstituées aussi nettement et aussi théâtralement que le permettra le medium radiophonique »2 – le tout, selon les mots de Fred Smith, avec « les dix meilleur·es acteurs et actrices radiophoniques » (parmi lesquel·les Orson Welles, qui faisait là ses débuts radiophoniques), un « speaker extraordinaire », un « orchestre splendide » et un « réalisateur intelligent »3. À quoi nous ajouterons une équipe d’effets sonores dignes de ce nom, menée par une pionnière dans le domaine, Ora Nichols (la même qui dirigerait les bruitages du Mercury Theatre on the Air). L’ensemble visait non pas à tromper (le procédé de l’émission était annoncé et connu), mais à jouer sur le réalisme pour tenir le public en haleine et lui donner l’impression d’assister aux évènements en direct : « Le déclic d’un combiné de téléphone, l’accent d’un empereur éthiopien, le craquement d’un coffre en bois qu’on ouvre, les sons terrifiants des bombardiers japonais et italiens approchant de civils – tout cela créait le sentiment d’être au cœur de l’action.4« Les comédiens et comédiennes avaient chacun et chacune leurs spécialités : qui incarnait régulièrement Roosevelt, qui son épouse, qui Mussolini, Goebbels ou Churchill. Dix-huit personnes dans le studio, accompagnées en arrière plan par un enregistrement de foule, en paraissaient soixante-dix mille5. The March of Time racontait le présent à travers des détails vécus ou simplement vraisemblables : elle ne faisait pas simplement état d’une négociation, elle la donnait à entendre sous forme d’échange téléphonique ; elle ne se contentait pas d’annoncer qu’une explosion avait eu lieu, elle mettait en scène une mère dont la fille soudain, se volatilisait. Très populaire, l’émission perdurera, sur différentes antennes et avec des sponsors changeants, jusqu’en 1945 – et elle se déclinera également sous une forme audiovisuelle, à travers des court-métrages documentaires diffusés dans les cinémas.

Début de la première émission de The March of Time, le 6 mars 1931.

Mise en scène de l’enlèvement du bébé Lindbergh par The March of Time le 5 octobre 1934.

Photographie promotionnelle de comédiens de The March of Time, CBS, entre 1931 et 1937, domaine public.

The March of Time du 3 février 1938, Internet Archive.

Ora Nichols et George O’Donnell à la réalisation de The March of Time, Tower Radio, 1935, domaine public.

En France, aucune institution de cet acabit n’a existé, mais des émissions ont néanmoins utilisé la reconstitution ou la fiction pour raconter l’actualité et le passé : un « radioreportage » de 1937 sur le Poste parisien plongeait ainsi le public au cœur du sacre de Napoléon Ier. En 1948, « dans Documents 48, les illusions perdues, Henri-François Rey et Jacques Peuchmaurd lancent une forme d’appel à la paix, et mélangent bulletins d’informations, textes, interviews, sans qu’on sache faire la distinction entre le vrai et le faux »6. Le 5 août 1951, le Journal parlé de la Chaîne parisienne commençait quant à lui par quelques secondes d’appels radio de la police, suivis des mots suivants : « Ceci est un documentaire. Il n’a d’autre but que de vous faire vivre quelques instants un drame qui s’est joué réellement dans les bureaux de la police judiciaire de la préfecture de la Seine, au fameux 36 du Quai des Orfèvres7. » Au micro : Stéphane Pizella, qui lançait ainsi « Dans les coulisses de la police judiciaire ou L’énigme de la pochette de soie ». Il avait pris pour narrateur un commissaire divisionnaire bien réel du Quai des Orfèvres et pour acteurs des inspecteurs ayant vécu l’affaire. Les éléments d’atmosphère, qui auraient paru sommaires voire ratés dans d’autres fictions, pouvaient laisser imaginer de mornes locaux : simples bruits de portes, piètre acoustique de la salle d’interrogatoire. Les quelques bafouillements conservés visaient peut-être aussi à renforcer la similitude avec un reportage de terrain. Mais le ton fort peu naturel des échanges entre collègues, tout comme les dialogues très convenus menant aux aveux de l’assassin, ne laissaient pas trop de doute, même à qui aurait pris l’émission en cours, sur son caractère reconstitué. Le journaliste laissait au commissaire le soin de conclure la demi-heure, ce que ce dernier faisait sans beaucoup d’invention : « Il ne reste plus maintenant qu’une morale à tirer de cette affaire : le crime ne paie pas. » Les reportages théâtralisés pas toujours non plus : on ne saurait faire tout reposer sur la seule authenticité – paradoxalement, davantage de fiction dans le jeu des acteurs, le scénario ou les bruitages auraient ici permis d’incarner le réel avec plus de réalisme et plus de souffle.

L’attentat en direct de Claude Ollier (auteur de l’œuvre originale), Georges Peyrou (mise en ondes) et Lily Siou (productrice), Atelier de création radiophonique, France Culture, 5 octobre 1969.

La foule est venue nombreuse… assez nombreuse… et se presse sur les trottoirs, sur les frondaisons des acacias… euh des frênes… euh… c’est… on dirait plutôt des… oui, on dirait des frênes ! … Ou des mûriers ! … Des grenadiers, oui !

Car on aurait tort de réduire les adaptations de faits réels à ces lourdeurs. Le 4 février 1969, France Culture diffusait L’attentat en direct, une création de l’écrivain Claude Ollier mise en ondes par Georges Peyrou, et qui recevra le Prix Italia des œuvres dramatiques8. Réels, les faits sur lesquels cette fiction s’appuyait ne l’étaient pas vraiment – ou plutôt, quoiqu’ils soient immédiatement reconnaissables, la pièce les revisitait de fond en comble : écrite en 1965, elle transposait en un autre lieu, une autre année, avec d’autres personnes et, surtout, d’autres motivations, l’assassinat deux ans plus tôt du président étatsunien John Fitzgerald Kennedy, puis de celui qui avait été désigné comme son meurtrier, Lee Harvey Oswald. La confusion entre véridique et imaginaire était posée d’emblée, le lancement de l’émission mêlant des éléments fictifs à la vraie signature : « Radio Alpha, France Culture, en direct : Claude Ollier, Georges Peyrou. » Radio Alpha, en réalité, n’existe qu’en imagination, et le direct tout autant. Sans autre formalité, le public est plongé au cœur d’un reportage depuis « le square Nobel », où l’on attend le passage du convoi officiel qui transporte « l’amiral », par ailleurs chef de l’État. Le reporter Fuller, sur fond de fanfare et d’hélicoptère, occupe l’antenne avec un enthousiasme comique et un lyrisme parfaitement creux : « Partout, aux fenêtres, des drapeaux, des banderoles ! Non, d’ailleurs, pas tellement de drapeaux et de banderoles, mais la foule est venue nombreuse… assez nombreuse… et se presse sur les trottoirs, sur [sic] les frondaisons des acacias… euh des frênes… euh… c’est… on dirait plutôt des… oui, on dirait des frênes ! … Ou des mûriers ! … Des grenadiers, oui ! Des grenadiers et des palmiers plantés tout autour du rond-point et du monument qui nous domine… » Le reporter évoque un « temps rêvé » et bientôt une première publicité (jouée par Jean Yanne) surgit, Fuller continuant son bavardage en arrière plan : « Finis les cauchemars, vos rêves seront toute douceur, vos rêves seront stabilisés ! Rêvez en couleur tendre, rêvez en marge de l’actualité, rêvez Hypnomatic ! » D’autres suivront, toujours miraculeusement adaptées aux derniers rebondissements de l’évènement. Quelques instants plus tard, des coups de feu : l’amiral est touché sous les yeux de Fuller, très opportunément placé. Puis le reporter perd son micro dans la confusion et le studio reprend l’antenne. Une musique guillerette meuble les ondes, bientôt remplacée, devant la fureur du responsable de l’émission, par une composition plus tragique. Le public bascule à ce moment de l’autre côté du poste : le point d’écoute se trouve désormais situé non plus sur ce qui passe à l’antenne de Radio Alpha, mais dans ses coulisses.

La filature de l’assassin par Fuller donne ensuite son tempo à la pièce et permet à la mise en ondes de jouer avec les diverses formes de transmission orale et leurs textures respectives : téléphone depuis la voiture de l’antenne ou une cabine publique, conversation dans un bureau, interphone de la secrétaire, enregistrements clandestins du reporter lors de sa traque. La structure générale de la fiction est quant à elle articulée par les montées progressives dans la hiérarchie de l’antenne, matérialisées chaque fois par le son de l’ascenseur (une tonalité électroacoustique pleine de suspense) qu’un cadre subalterne emprunte pour aller voir son supérieur immédiat : le responsable de l’émission est ainsi convoqué par le chef des informations (un docteur), qui est sommé de se présenter au directeur des programmes (un professeur), qui est appelé par le chef de la publicité (dont la fonction constitue un grade en soi), qui sollicite un entretien avec le président du réseau radiophonique (un colonel), lequel s’entretient en privé avec celui qui semble être à un échelon encore supérieur et que nous n’entendrons pas, un évêque.

Le ton est donné dès le départ :

« – Fuller l’a eu en direct, docteur Hobby, l’attentat en direct !

– Ah mais voilà qui est remarquable, Grimm, félicitations ! »

À chaque échelon, un niveau de connaissance et de cynisme supplémentaire est franchi : c’est « l’initiation à la verticalité », comme le résumera le chef de la publicité, où se dévoile progressivement la cupidité du réseau de radios, intéressé uniquement par l’audience et le profit publicitaire de ses diffusions. Dans un comique jeu de trappes où la vérité et l’éthique s’enfoncent progressivement dans la noirceur, les auditrices et auditeurs parcourent les différents degrés de la corruption. En bas de la hiérarchie, on ne jure déjà que par le spectacle et le scoop. Au premier niveau, on est non seulement opportuniste, mais prêt à instrumentaliser les faits : « À cette exceptionnelle croisée des chemins, Fuller est là, micro à la main, et les coups de feu fatidiques retentissent à la seconde même sur tout le territoire dans des millions de foyers. Et grâce à qui, Hobby ? Grâce à qui ? (…) Tout à l’heure nous ferons un petit montage de ses diverses communications. Nous couperons, élaguerons ici et là, recollerons, commenterons, bruiterons : ça sera sensationnel ! Sensationnel ! » Tout en haut de l’échelle, on explique que l’instrumentalisation est précisément ce qui a déjà eu lieu, la direction ayant accepté de passer un marché avec les assassins : « Le succès de leur cause contre l’extension de notre réseau. C’est un tournant dans l’histoire de l’information, Jobert. L’organe de relais devenu tout puissant concourt à créer l’évènement, s’en assurant du même coup la retransmission exclusive. Cercle idéal. (…) Un jour prochain, il ne se produira plus de fait capital où ne nous soyons assurés un part de fondateur. Voyons grand, Jobert, ceci n’est qu’un début. » Dans un splendide montage final, les extraits détournés des enregistrements de Fuller servent de support à une ultime réclame : « Il sait que seul Publi Soda peut le désaltérer. Publi Soda, un délice après l’action. Publi Soda, le nectar du cogne. Publi Soda, le rafraîchissement du tueur. »

Sciences du monde n°67, « La Balistique », septembre 1969.

Au beau milieu des années 1960, à une époque où les chaînes d’info en continu, la télé-réalité et l’infotainment n’existaient pas, Claude Ollier mettait en scène, à travers un complot délibérément caricatural, des problèmes éthiques on ne peut plus sérieux et aujourd’hui tout à fait d’actualité dans le milieu médiatique : le brouillage des frontières entre journalisme et spectacle, l’illusoire séparation des pouvoirs, l’impact non seulement formel mais éditorial de la publicité, le renversement déontologique qu’opèrent la course à l’audience et le culte du profit. L’attentat en direct, en plus de proposer une fiction noire de qualité, mettait les médias en garde et, surtout, appelait le public à affûter son esprit critique : il jouait à proposer une solution rocambolesque au complot le plus célèbre de l’époque, mais pour mieux exposer une dérive bien réelle et insuffisamment discutée du système médiatique. Ollier s’amusera même, dans un clin d’œil en plein centre de la pièce, à vendre sur un ton de bateleur la forme empruntée par celle-ci, mais pour le motif inverse : « L’amalgame, Hobby ! Documentaire et fiction ! L’amalgame ! » Il inventait là, de fait, l’un des premiers docu-fictions, que l’on ne nommera ainsi qu’une trentaine d’années plus tard. Les faux-semblants prenaient un tournant : il ne s’agissait plus simplement de divertir avec du bon théâtre radiophonique, et encore moins de chercher à leurrer pour produire de l’effet, mais au contraire, d’employer toutes les ressources et la liberté d’action de la fiction pour tendre à l’époque un miroir sans complaisance. Dans une « Mythologie de poche de la radio » consacrée à Claude Ollier en 2010, Christian Rosset saluera la qualité d’anticipation critique de ce dernier en le qualifiant d’« inactuel » – et de préciser : « L’inactuel c’est ce qui résiste, au fond, à la disparition. (…) L’inactualité c’est cette chose (…) qui concerne le monde, mais le monde ne le sait pas forcément9. »

Notes :

1 « Radio Hoax Causes Scare », Quebec Chronicle-Telegraph, 10 février 1968. 2Introduction de la première émission de The March of Time, citée dans Lawrence W. Lichty et Thomas W. Bohn, « Radio’s March of Time: Dramatized News », Journalism and Mass Communication Quarterly, vol. 51, n°3, 21 septembre 1974, pp. 458-462. Les détails sur les origines de l’émission sont également tirés de cet article. 3Anonyme, « Fred Smith, Radio Pioneer, Dies; Helped Create “March of Time” », New York Times, 15 août 1976. 4Mary Wood, « The March of Time as Documentary and Propaganda », American Studies Program at the University of Virginia, 2004 (vu le 27/07/2016). 5Tom Carskadon, « Times Marches On », Tower Radio, janvier 1935. 6Christophe Deleu, Le documentaire radiophonique, Harmattan, Ina, p. 212, ainsi que la référence précédente. 7Stéphane Pizella (producteur), « Les coulisses de la police judiciaire ou l’énigme de la pochette de soie », Journal parlé, Chaîne parisienne, Radiodiffusion française, fonds Ina, 5 août 1951. 8Claude Ollier (auteur de l’oeuvre pré-existante), Georges Peyrou (réalisateur), Lily Siou (productrice), « L’attentat en direct », Carte blanche, France Culture, Ortf, 4 février 1969. L’émission sera rediffusée le 5 octobre 1969 dans l’Atelier de création radiophonique. 9Thomas Baumgartner (producteur), Gilles Mardirossian (réalisateur), Christian Rosset (invité), « Mythologie de Poche de la radio : à propos de Claude Ollier », Les Passagers de la nuit, France Culture, 30 avril 2010, fonds Ina.

Cet article est d’abord paru dans le n°7 des Carnets de Syntone. Abonnez-vous par ici pour recevoir nos articles en primeur !